现在新媒体发展迅速,很多人都想去分一杯羹。但是这么多人做新媒体的,不管是公司还是个人,出头的还是寥寥无几。那有人疑惑了:做新媒体,以后的机会在哪里?行业的风口已经过去了吗?那些突破重围的新媒体人,又都有什么过人的技能?下面和怪柴网小编一起来看看现在做新媒体还有前途吗?新媒体运营的爆款的底层方法论是什么?新媒体赛道依然有大量机会,尽管固有渠道流量获取困难,但这几年新的平台诞生很快。头条、知乎、B站、视频号、直播带货……普通人还是有非常多获取流量的机会。”

然而,站在风口上,并不是每一个新媒体人都能借势出圈。聚光灯之外,大部分新媒体人日复一日地写文章、拍视频,但阅读量和商业收益却惨淡无几。网易H5曾联合新榜,推出《微信公众号文章数据报告2.0》,统计公众号领域的阅读量分布,发现超90%的原创文章阅读量低于1万。其中,三分之二的头条文章阅读量低于2000。视频领域同样不容乐观。据某视频平台头部博主华华观察,“在中短视频领域,大头部年入千万,小头部年入百万,再往下80%左右的人可能只赚个零花钱。”即便得到流量的眷顾,新媒体人仍然要面临一个更大的难题——如何不被粉丝遗忘?业内流传着这样一组数据:B站网红生命周期是一年半,抖音红人的活跃周期仅3-6个月,更多账号在一夜爆红之后,随即消失在大众的视野。在市场环境趋向成熟的公众号领域,“马太效应”表现得更加明显。回看近几年的新媒体公号行业,我们会发现在“流量寒冬”中活下来,并且活得滋润的,往往是那些成熟的头部大号。“新世相”内容总监李妙多,在业内阅读量持续走低的情况下,做出了单篇阅读超200万的“地域系列”“年度系列”爆文。

“量子学派”凭借《越是在关键时刻,越是要独立思考》,创下微信阅读量1000万+、点赞10万+、涨粉20万的记录。

“新华社”微信公众号主编王朝,主导公众号改版,把“新华社”粉丝从20万做到了超3000万。

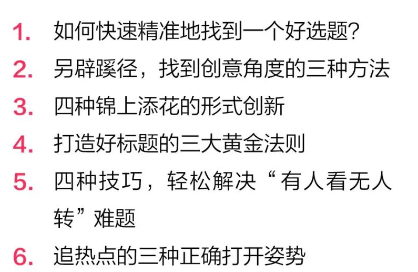

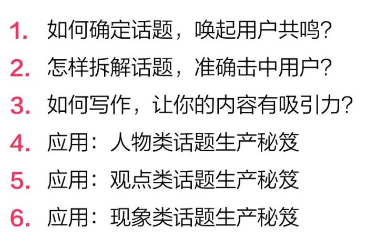

在“视觉志”副总裁、内容总监李飞鸿看来,非常有必要,在拥有最高流量的微信平台,文章依然是主阵地,朋友圈转发的内容,文章的比例达到80%,在信息浮躁的时代,深度长文依然有着旺盛而长久的生命力。文章与视频,虽对内容的呈现形式不同,但其背后的方法论是可迁移的。新榜500强公众号“Sir电影”入局抖音,仅用短短一年多时间,就做到了5000万+粉丝,10亿+获赞,位列新榜抖音指数前十。其在跨界短视频时,表现如此抢眼,离不开数年的长文内容经验积累。同样都是踩在风口上前行,为什么有的新媒体人能跻身头部,在公众号和短视频领域都能占据一席之地,有的则默默无闻?因为头部新媒体人有一套“爆款的底层方法论”,这让他们在行业洗牌之时,构筑起了自己的护城河。但大部分新媒体人只能看到爆款的表象,无法理解爆款背后的本质逻辑。你看到“新世相”的“地域系列”“年度系列”很火,但看不到200万阅读的背后,是内容总监李妙多用母题法,创新了选题的切入角度。

你看到“量子学派”的内容被出版社疯抢,但看不到畅销的背后,是创始人罗金海用内容产品化和内容IP化,创新了内容的表达形式和商业模式。

你看到“新华社”的小编卖萌引10万+围观,但看不到用户活跃的背后,是主编王朝在用产品思维运营评论区,创新了内容的互动方式。

答案是:跟着头部账号,学习他们内容、运营、商业化的底层思路。只有知道他们是如何构思、拆解、撰写、修改、运营一篇爆款,打通从内容到运营到商业化的全逻辑,才有可能学到他们内容创新的精髓。同时研究其他视频博主的风格时要自己创新,像翻拍他人创意爆火的“如何打造大牌”“T台风”等等能够爆红的还是少数。粉丝看重的还是视频的核心,所以要发布垂直领域的视频。